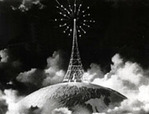

D’où me vient cette fascination pour le XIXè siècle qui, d’une manière ou d’une autre, émaille constamment mes textes ?

D’où me vient cette fascination pour le XIXè siècle qui, d’une manière ou d’une autre, émaille constamment mes textes ?

Toute première rédaction : « à quelle époque auriez-vous aimer vivre ? » Mes camarades de classe avaient parlé d’Empire romain, de Napoléon, ou bien d’un moyen âge chevaleresque. Le fait que je me souvienne parfaitement de cet épisode est en soi presque aussi révélateur que ma réponse d’alors : « Entre 1889 et 1900 ». La précision de la fourchette avait ébahi mon instituteur, pourtant je continue de croire qu’elle faisait sens, entre les deux expositions universelles, la construction de la tour Eiffel et celle du Grand palais.

J’ai beau tergiverser, j’y reviens toujours, quoi qu’il arrive, comme attiré par une masse invisible à la gravité phénoménale. Comme si le monde d’aujourd’hui était encore, confusément, la continuation de celui-là, comme si la parenthèse ne s’était pas encore refermée. Les utopies, les idéologies désormais moribondes, l’idéalisme, cette naïveté totalitaire, Marx et Freud, la perception des rapports sociopolitiques ainsi que la conscience de soi proviennent tous de cet ombilic de civilisation. La manière dont nous concevons aujourd’hui notre monde est largement influencée par la façon dont nos aïeux nous ont rêvés, Verne et Welles en tête. Je me vois tel qu’ils m’ont imaginé.

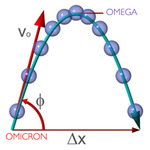

OMICRoN

"En bref, vous me faites crever de faim et de froid (...) (mais) les circonstances atténuantes sont nombreuses. Hirsch, ses amis, les cocos, Sartre, etc...etc...je sais...je sais..." L. F. Céline

Univers parallèles

Allez voir ailleurs si j'y suis.

Rechercher

Statistiques

07 juillet 2007

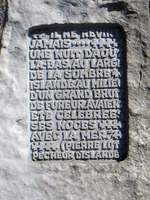

De re metallica

Rédigé à 16:04 dans Paraphernalia | Lien permanent | Commentaires (14) | TrackBack (0)

03 juillet 2007

Ramdam

C’est une nouvelle saison, le processus qui redémarre. Les maisons d’éditions en ont maintenant terminé avec les services de presse. Les rédactions se délocalisent alors sur la côte avec leurs épreuves sous le bras. Les gros poissons ont déjà investi la torpeur estivale, profitant de leur notoriété et du silence relatif pour se tailler la part du lion. Bientôt, ce sera le grand ramdam, avec son lot de surprise plus ou moins annoncé, le brouhaha duquel surgissent parfois quelques voix isolées, des murmures...

C’est une nouvelle saison, le processus qui redémarre. Les maisons d’éditions en ont maintenant terminé avec les services de presse. Les rédactions se délocalisent alors sur la côte avec leurs épreuves sous le bras. Les gros poissons ont déjà investi la torpeur estivale, profitant de leur notoriété et du silence relatif pour se tailler la part du lion. Bientôt, ce sera le grand ramdam, avec son lot de surprise plus ou moins annoncé, le brouhaha duquel surgissent parfois quelques voix isolées, des murmures...

Décidément, l’automne est à la littérature ce que le char Leclerc est à la porcelaine. On est encore pour quelques semaines dans le repli sombre, l’aspiration étouffée qui précède la déferlante. J’aime bien ce calme-là, pour artificiel qu’il soit. On y grignote souvent des bribes, loin des odeurs de crème solaire et pourquoi pas des pages, des pages encore. Je lis de vieilles choses, des auteurs morts qui parlent toujours et vocifèrent même. Le vacarme des morts est bien un réconfort face à la cohue des vivants. Il ne s’agit plus alors de hausser le ton pour se faire entendre, car la voix porte malgré elle sur des kilomètres et des années, claire, limpide, articulée.

J’échapperai à cette rentrée, du moins en tant qu’auteur. Je souhaite bon vent à ceux qui vont au large, sur les bancs, de leur plein gré ou non. Mon deuxième roman est « en lecture », comme on dit, entre le boulevard Saint Michel et les stands de chichis, entre la place Fürstenberg et le terrain de boules, quelque part…Nous lançons tous des bouteilles à la mer.

Rédigé à 20:31 dans Paraphernalia | Lien permanent | Commentaires (12) | TrackBack (0)

27 juin 2007

Zone de vie

Accomplir un geste, c’est avant tout bénéficier de la distance idéale à l’objet. J’écris parce que les circonstances m’ont placé dans ce que j’appelle la zone de vie. Les aléas scolaires, familiaux, amoureux ont contribué à créer cette distance essentielle. Vu d’ici, l’éloignement est aussi une forme de proximité.

Accomplir un geste, c’est avant tout bénéficier de la distance idéale à l’objet. J’écris parce que les circonstances m’ont placé dans ce que j’appelle la zone de vie. Les aléas scolaires, familiaux, amoureux ont contribué à créer cette distance essentielle. Vu d’ici, l’éloignement est aussi une forme de proximité.

Que l’orbite de la Terre soit plus courte d’un million de kilomètres et tout brûle. Qu’elle soit, ne serait-ce qu’infiniment, plus longue et l’eau gèle. Cette zone de vie est une bande particulièrement étroite que l’on ne peut atteindre par la seule détermination. Si mon père avait été écrivain, je n’aurais pu rivaliser avec lui et me serais brûlé les ailes à son contact. Je serais mort pour l’écriture. De la même manière, s’il n’avait pas aimé la littérature avec passion, j’aurais peut-être pris un embranchement différent. Tant de facteurs entrent en ligne de compte pour accéder au positionnement exact. Le hasard des générations joue ici un grand rôle.

Rédigé à 18:28 dans Paraphernalia | Lien permanent | Commentaires (4) | TrackBack (0)

23 juin 2007

Virginité

Dominique Gaultier, l’éditeur du Dilettante, semble considérer le premier roman, non pas comme l’amorce d’un travail encore à venir, une promesse, mais bien comme une somme définitive, le cri terminal qui contient tout, qui ose tout. L’exposition de l’auteur gâcherait ensuite la spontanéité, conduirait au conformisme inévitable.

Dominique Gaultier, l’éditeur du Dilettante, semble considérer le premier roman, non pas comme l’amorce d’un travail encore à venir, une promesse, mais bien comme une somme définitive, le cri terminal qui contient tout, qui ose tout. L’exposition de l’auteur gâcherait ensuite la spontanéité, conduirait au conformisme inévitable.

Si l’on peut comprendre cette approche, par un goût immodéré de la jeunesse et de la fraîcheur novatrice, je m’inscris pourtant en faux et la condamne par optimisme. Faire de l’écrivain, l’auteur d’un seul livre, serait se résigner à la mort lente, à l’aphasie.

La littérature n’est pas un art sensuel. Se contenter de regarder les mots couchés sur le papier ne conduit pas à l’extase, contrairement à la musique ou à la peinture. Le lecteur participe au travail en reconstruisant mentalement l’objet qu’il observe. Faciliter cette participation, sortir du numéro solitaire pour le duo, demande une certaine maturité.

Mozart composa sa première symphonie à sept ans, mais je ne connais aucun romancier en culotte courte. Vous me parlerez alors de Rimbaud, mais le Bateau ivre, aussi génial soit-il, s’apparente plus au motet qu’à l’œuvre orchestrale.

À l’heure où je termine un nouveau roman, où la satiété m’envahit très provisoirement avant le retour de l’appétit, je me tourne résolument vers le futur. Mon meilleur texte est toujours pour moi celui que je vais écrire…

Rédigé à 17:25 dans Paraphernalia | Lien permanent | Commentaires (10) | TrackBack (0)

18 juin 2007

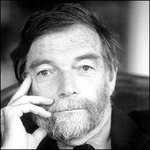

André Schiffrin

On fait parfois de belles rencontres, de ces moments où le regard suffit. Discuter pendant une heure avec un esprit vif et bienveillant rassure quant au genre humain tout entier. Aujourd’hui, j’ai eu cette chance, simple et déterminante. Comme il est étrange de constater que les hommes de combat sont toujours doux et modestes.

On fait parfois de belles rencontres, de ces moments où le regard suffit. Discuter pendant une heure avec un esprit vif et bienveillant rassure quant au genre humain tout entier. Aujourd’hui, j’ai eu cette chance, simple et déterminante. Comme il est étrange de constater que les hommes de combat sont toujours doux et modestes.

On a du mal à croire qu’André Schiffrin ait un jour hésité à devenir éditeur. La figure tutélaire de son père ne fut pas un sésame, comme on le croit trop souvent, mais bien un obstacle à franchir. Sans sa détermination, la culture du demi-siècle qui vient de s’écouler eut été radicalement différente.

C’est une conception de l’Histoire, de l’échange et de la justice qui s’exprime avec lui, à travers lui. Il est devenu le défenseur de l’édition indépendante contre les groupes mastodontes et l’on voit bien que la connaissance est pour lui une forme de résistance. Ses prophéties ont tout d’abord fait sourire, avant de s’avérer en dessous de la réalité. On prête maintenant attention à son jugement, on jubile même face à sa curiosité juvénile, mais c’est bien lorsqu’il évoque avec passions ses souvenirs qu’il convainc le mieux. Bref, Monsieur Schiffrin, c’est à une certaine idée de l’élégance que vous m’avez convertie.

Rédigé à 21:31 dans Paraphernalia | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack (0)

06 juin 2007

Quasars

J’ai déjà parlé ici du temps de la lecture, du temps de l’écriture qui ne coïncident pas. Le temps éditorial est encore d’une autre nature et souvent plus long que les deux précédents réunis. Si bien que les délais de parution laissent souvent aux auteurs le loisir d’écrire à nouveau, de défricher de nouvelles terres.

J’ai déjà parlé ici du temps de la lecture, du temps de l’écriture qui ne coïncident pas. Le temps éditorial est encore d’une autre nature et souvent plus long que les deux précédents réunis. Si bien que les délais de parution laissent souvent aux auteurs le loisir d’écrire à nouveau, de défricher de nouvelles terres.

Lorsque le livre paraît enfin, on le regarde alors avec les yeux de celui qui a changé, qui s’est déplacé. Les textes se sont accumulés, les thématiques ont évolué. L’actualité de l’édition n’est pas l’actualité de l’auteur qui est déjà ailleurs, qui est déjà au loin.

Autant qu’un auteur puisse s’incarner dans un texte, le livre ne nous renseigne pas sur le présent. Lire l’ouvrage d’un contemporain équivaut à contempler ces étoiles dont la lumière met des années à nous parvenir. Le temps que cet éclat infime arrive jusqu’à nous, la source s’est depuis longtemps modifiée. Peut-être même est-elle morte ? Le livre nous renseigne, non sur son auteur, mais bien sur son passé.

Rédigé à 20:04 dans Paraphernalia | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack (0)

03 juin 2007

La cérémonie

On se retranche derrière un ensemble de coutumes et d’habitudes. Comme j’ignore ce qui permet de mener un projet à bien, je m’abrite et je répète les gestes, par défaut. Il doit bien y avoir quelque chose là-dedans qui a son importance, mais j’ignore quoi. Longtemps, le rituel m’est apparu comme une protection, l’unique rempart contre l’échec. La pensée magique est un reliquat de l’enfance qui persiste chez l’écrivain…

On se retranche derrière un ensemble de coutumes et d’habitudes. Comme j’ignore ce qui permet de mener un projet à bien, je m’abrite et je répète les gestes, par défaut. Il doit bien y avoir quelque chose là-dedans qui a son importance, mais j’ignore quoi. Longtemps, le rituel m’est apparu comme une protection, l’unique rempart contre l’échec. La pensée magique est un reliquat de l’enfance qui persiste chez l’écrivain…

J’ai écrit mon tout premier roman lorsque je vivais encore chez mes parents, le second dans un studio où j’ai vécu ensuite, puis tous les autres dans l’appartement que j’occupe aujourd’hui. Chaque fois que je déménage, je me demande si je vais produire à nouveau, comme si l’espace avait son mot à dire. J’écris chez moi, de toute façon. J’aurais du mal à le faire ailleurs, ou du moins je l’imagine. Comme beaucoup de monde, je crois aux repères (à tous les sens du terme). Si vous réussissez à écrire dans le malheur, méfiez vous alors du bonheur ou de ce qui pourrait vous détourner de votre propre souffrance. C’est complètement stupide, mais j’ai cru à ça pendant longtemps. J’en suis venu à établir des règles encore plus idiotes, des heures de la journée, des saisons, des tempos, tout un ensemble de lois dogmatiques à souhait qui me rassurent et m’emprisonnent. C’est un culte avec son office, ses objets consacrés, ses ciboires…Je suis mon propre pasteur et mon unique fidèle.

Récemment et poussé hors du temple par des circonstances impondérables, j’ai dû enfreindre les lois que je me suis moi-même infligé. Je m’attendais donc légitimement à une punition exemplaire et puis rien. Rien de rien. Le ciel ne m’est pas tombé sur la tête, le dieu de la littérature a gardé son immanence en réserve, ou bien il était en week-end, ou bien je l’ai inventé. Se prémunir contre le changement est bien illusoire. On emporte son espace nécessaire où qu’on aille.

Rédigé à 01:04 dans Paraphernalia | Lien permanent | Commentaires (5) | TrackBack (0)

27 mai 2007

Lapsus

Dans Players, paru en 1977, Don DeLillo imaginait déjà un attentat à la bombe dans l’une des tours du World Trade Center. L’érection des monolithes jumeaux était alors perçue comme un défi biblique, une manière de tenter la divinité absente. La construction monumentale semblait réclamer sa destruction symétrique, le spectacle étant toujours à la recherche d’une nouvelle catastrophe.

Dans Players, paru en 1977, Don DeLillo imaginait déjà un attentat à la bombe dans l’une des tours du World Trade Center. L’érection des monolithes jumeaux était alors perçue comme un défi biblique, une manière de tenter la divinité absente. La construction monumentale semblait réclamer sa destruction symétrique, le spectacle étant toujours à la recherche d’une nouvelle catastrophe.

Intrigué par la figure du tueur isolé dans la foule (Lee Harvey Oswald dans Libra) ainsi que par le décryptage de signes sous-jacent au bruit de fond chaotique (White noise), DeLillo est apparu au cours des dernières décennies comme le prophète de l’effondrement contemporain. Cette fascination pour l’implosion du signifiant et l’explosion littérale de la matière culmina avec la parution de son chef d’œuvre Underworld en 1998. Ses livres ont par ailleurs inspiré l’œuvre du vidéaste Johan Grimonprez qui, dans Dial H.I.S.T.O.R.Y sorti en 1998, relate à partir de collages d’archive l’histoire des détournements d’avion.

Autant dire que les lecteurs, stupéfaits par la coïncidence de la fiction et de la réalité, attendaient beaucoup de l’auteur américain depuis le 11 septembre. Hors, à l’image de Cassandre, qui prédit sans être cru, DeLillo, sans doute dépassé par la puissance des événements n’avait livré jusque-là que deux romans décevants. Le premier, The Body artist, s’intéressait aux performances extrêmes de l’art contemporain et laissait un profond goût d’inachevé, tandis que le second, Cosmopolis, suivait les pérégrinations un peu vaines d’un millionnaire dans les embouteillages de Manhattan.

Falling Man, qui vient de paraître chez Scribner et qui sera bientôt traduit par les éditions Actes Sud, est d’une tout autre trempe. Consacré aux évènements de septembre 2001, le récit d’une puissance étonnante fait quasiment l’impasse sur les faits multirediffusés et le pathos collectif pour s’intéresser aux survivants dans les jours qui suivent le collapsus. Le livre commence tout simplement là où les autres œuvres de fiction déjà consacrées au sujet se terminent : « It was not a street anymore but a world, a time and space of falling ash and near night ». En déplaçant le point nodal de l’histoire, DeLillo nous livre un roman d’une grande profondeur sur l’Amérique, la mémoire et l’identité changeante face à la survenue subite de l’accident (« ce qui arrive » en latin et chez Paul Virilio). Le « Falling man » du titre est tout à la fois l’homme qui se jette du haut de la tour pour échapper aux flammes, la chute de l’humanité depuis les collines du paradis terrestre, la transformation du protagoniste qui finit par s’anesthésier dans les vapeurs répétitives du jeu à Las Vegas, la douzième carte du tarot de Marseille, mais aussi un artiste qui, dans les « jours d’après », simule du haut des gratte-ciel, à l’intention des passants, la posture désarticulé d’un corps entraîné par la gravité.

« He listened to the music and thought of what the radiologist had said, that once it’s over, in her Russian accent, you forget instantly the whole experience so how bad can it be, she said and he thought this sounded like a description of dying ».

Falling man. Don DeLillo. New York : Scribner, 2007, p19

Rédigé à 19:38 dans Paraphernalia | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack (0)

21 mai 2007

The waiting room

La vie de l’écrivain me semble

essentiellement constituée d’attente. Les moments où l’on écrit ne sont

qu’une fraction du temps où l’on attend.

La vie de l’écrivain me semble

essentiellement constituée d’attente. Les moments où l’on écrit ne sont

qu’une fraction du temps où l’on attend.

Dans une nouvelle rédigée il y a quelques années, je mettais en avant

la singularité de notre civilisation par l’observation d’un espace

inédit, destiné non pas à l’action, mais bien à ce qui la précède : la

salle d’attente.

L’antichambre, aux fonctions relativement similaires, se définissait

toutefois par sa localisation spatiale et non par sa fonction. Les

médecins ont toujours leur salle de garde, où l’action prévaut encore

symboliquement. Avec l’avènement de la société américaine, et son

fameux living room, les contours commencent à se brouiller, la

frontière sémantique entre quelque chose et le Rien devient poreuse.

Mais, c’est avec la naissance de la salle d’attente qu’on quitte enfin

le domaine purement utilitaire pour entrer de pleins pieds dans

l’abstraction et donc dans la philosophie. On y fait de l’attente une

activité en soi, presque un sport, une discipline.

Tous ceux qui ont déjà passé plusieurs heures à la Caisse d’Allocations

Familiales savent bien de quoi je parle. Tous ceux-là ont connu cette

transformation bouleversante, proche de l’initiation maçonnique,

lorsque, seul avec un crâne (Yorick ?) et enfermé dans un placard, le

disciple réfléchit enfin à la condition humaine.

Si ce blog était un espace, au lieu d’être un moment, ce ne pourrait

être qu’une salle d’attente, où je me tiendrais, les yeux dans le

vague, un ticket numéroté à la main et surtout immobile, car je suis

bien du genre a cherché partout les pas que j’ai perdus…

Rédigé à 21:35 dans Paraphernalia | Lien permanent | Commentaires (5) | TrackBack (0)

15 mai 2007

White label

On me sollicite fréquemment pour relayer telle opération promotionnelle, tel parrainage à vocation culturelle. J’en veux pour preuve ce message récent où l’on me suggère, de manière totalement désintéressée, de diffuser des informations concernant un concours de nouvelles créé par une grande marque de distribution.

On me sollicite fréquemment pour relayer telle opération promotionnelle, tel parrainage à vocation culturelle. J’en veux pour preuve ce message récent où l’on me suggère, de manière totalement désintéressée, de diffuser des informations concernant un concours de nouvelles créé par une grande marque de distribution.

La carotte de la publication semble être devenue un nouveau moyen pour les entreprises du CAC 40 de communiquer à peu de frais. En échange d’un opuscule vite publié, vite oublié, les magnats de la finance associent leur image aux arts et à la culture. Pendant ce temps, des milliers d’internautes, épris de littérature et désireux de se faire connaître, font circuler l’information sous une nouvelle forme de Spam qui ne dit pas son nom. Qu’on ne me prenne pas pour un blasé, ou un parvenu. Participer à un concours peut faire partie d’une stratégie littéraire, mais je m’interroge légitimement sur la bienveillance des hypermarchés et des opérateurs de téléphonie.

J’ai choisi pour ce blog une interface payante. Ce fut mon choix dès le départ, afin d’éviter que mes propos, quels qu’ils soient, ne finissent par être associé à des couches-culottes ou à du dentifrice. En ce qui me concerne, c’est le prix de la liberté. Je ne touche aucun subside d’aucune sorte, refusant par principe les pourcentages reversés par Amazon aux sites prescripteurs. Lorsque je dis du bien (ou du mal) d’un livre, je le fais après l’avoir lu et en toute indépendance. Mes lecteurs sont assez grands pour l’acquérir le cas échéant chez le libraire de leur choix et sans être assaillis par des bandeaux publicitaires.

Rédigé à 20:10 dans Paraphernalia | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack (0)

12 mai 2007

Refermer le cercle

Que faire avec le peu d’argent rapporté par la littérature ?

Que faire avec le peu d’argent rapporté par la littérature ?

Cette question peut paraître saugrenue et pourtant je me la pose depuis un bon moment déjà. C’est un peu comme de l’argent gagné au jeu, qui vous brûle les doigts et demande à être dépensé. Ne comptant pas (fort heureusement) sur cette source de revenus pour vivre, j’y vois l’occasion d’accomplir un geste symbolique et totalement superflu. Au regard du chèque, c’est une somme à la fois énorme et totalement dérisoire. Énorme par sa signification et dérisoire par son montant. On peut choisir d’offrir un quintal de chocolat à des enfants voraces et j’aime assez cette idée. Pour ma part, après avoir mûrement réfléchi, j’ai enfin décidé d’acheter une montre. ça peut paraître d’un conformisme absolu, mais je ressens le besoin de garder sur moi comme une trace du livre, un contact physique me rappelant en permanence la réalité de cette expérience. Garder sur soi le parfum de l’être aimé longtemps après l’amour… C’est un objet devenu presque désuet qui marque bien sûr le passage du temps et qui tranche par son inefficacité à retenir quoi que ce soit. Voilà pour le superflu, l’obsolète et le symbole. Bien évidemment, la marque aussi a son importance, transformant mon OMICRoN en Omega et bouclant ainsi la boucle…

Rédigé à 20:47 dans Paraphernalia | Lien permanent | Commentaires (11) | TrackBack (0)

05 mai 2007

Débacle

Des bribes inarticulées se détachent en permanence des zones inaccessibles, comme des glaçons qui se séparent du pack. Il fait bien trop froid pour aller là-haut. On devine seulement l’existence du pôle par la présence variable des growlers qui refluent sous des latitudes plus clémentes et fondent en cours de route…

Des bribes inarticulées se détachent en permanence des zones inaccessibles, comme des glaçons qui se séparent du pack. Il fait bien trop froid pour aller là-haut. On devine seulement l’existence du pôle par la présence variable des growlers qui refluent sous des latitudes plus clémentes et fondent en cours de route…

On me demande ce qui différentie véritablement les artistes. On me parle d’inspiration. Je ne crois pas que ce soit la quantité ou bien même la qualité de ces informations dérivantes qui entrent en ligne de compte, mais plutôt la volonté d’y prêter une attention suffisante. Il faut vouloir s’arracher au quotidien pour leur faire de la place.

Rédigé à 22:32 dans Paraphernalia | Lien permanent | Commentaires (2) | TrackBack (0)

27 avril 2007

Faire ailleurs

Voilà déjà un an que je tiens ce journal. Le terme est sans doute inapproprié puisque je n’y raconte pas ma vie. Ceci n’exclut en rien le sentiment d’intimité. Je m’y sens tenancier tout au plus, tôlier du peep-show plutôt que danseuse exotique. Cet exercice accompagne mon travail d’écriture et vice-versa. Je laisse à mes exégètes futurs le soin de démêler la pelote de fils (soyons aujourd’hui d’un fol optimisme).

Voilà déjà un an que je tiens ce journal. Le terme est sans doute inapproprié puisque je n’y raconte pas ma vie. Ceci n’exclut en rien le sentiment d’intimité. Je m’y sens tenancier tout au plus, tôlier du peep-show plutôt que danseuse exotique. Cet exercice accompagne mon travail d’écriture et vice-versa. Je laisse à mes exégètes futurs le soin de démêler la pelote de fils (soyons aujourd’hui d’un fol optimisme).

Envisagé tout d’abord comme une vitrine, cet espace s’est peu à peu affranchi de son cadre, comme n’importe quelle activité littéraire. Les couleurs bavent maintenant sur le support, débordent en un joyeux bordel. C’est précisément là que ça devient intéressant. Je pense à ces répétitions publiques que le théâtre des années soixante, soixante-dix privilégiait. Confronter le brouillon à la réalité de la scène influait toujours sur le résultat final.

Il me faut confesser aussi qu’un tas (littéralement) d’objets paralittéraires ont fini par y trouver leur juste place. Toutes ces choses, dénouées de sens pratique, qui n’avaient pour destination aucun ailleurs s’y sont agglomérées comme des particules de limaille à un aimant.

Dans les méandres arithmétiques de l’ordinateur, j’entretiens également une rubrique fourre-tout et invisible que j’appelle le Cimetière. C’est une casse, un dépotoir textuel. Je m’y rends rarement, pour bricoler des pièces détachées, extraire un joint de culasse…

Le blog est bien plus présentable en fin de compte. C’est le sas par lequel transitent les carcasses inutiles, une exposition de bas-côtés.

De l’Enfer de l’Inconscient mal taillé au paradis du livre imprimé, je vous laisse mariner quelques jours dans ce qui est désormais mon purgatoire.

Rédigé à 18:00 dans Paraphernalia | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack (0)

22 avril 2007

Virginia Tech

"N’empêche ! Il en est déjà pour dire que ” c’est peut-être devenu un tueur parce que personne n’a su le lire.” Lucinda Roy , ancien responsable du département d’anglais de l’université, a précisé qu’elles avaient été jugé “ troublantes”. Il est vrai que l’auteur y évoque notamment l’assassinat d’un prof et la haine de son beau-père. Ian MacFarlane , l’un de ses camarades de classe, qui les a (ses pièces de théatre) révélées sur un blog, s’est souvenu que lors de leur lecture à l’automne dernier, elles avaient été recues comme “”tordues”, “cauchemardesques” et “ morbides”. Mais comme c’est le cas d’une bonne partie du théâtre, on se demande si c’est vraiment un argument. La scène contemporaine ne parle que de ça, meurtres, incestes et compagnie. A ceci près que Sarah Kane, Edward Bond, Lars Noren et quelques autres ne sont pas passés à l’acte. En expulsant leur désarroi par les mots et en le mettant en scène, ils ont évacué le mal. Lorsque la première d’entre eux est malgré tout passé à l’acte, son suicide n’a entrainé que sa propre mort..."

Pierre assouline, le 21 avril 2007 au sujet du massacre de Cho Seung-Hui

"On a jugé, on juge toujours, que cette tentative relevait davantage de la psychiatrie, voire de la police, que de la littérature - qui pourtant, depuis qu'elle est, ne fait que dire ce qui ne peut être dit autrement. Ce n'est que quand elle lui a été refusée (s'est refusée à lui, aussi ; et lui-même s'est laissé opposer ce refus) qu'il est passé à l'acte..."

Jonathan Littell in Le Monde du 21 avril 2007, puis relayé sur le blog La Littérature

"il semblait à Thomas que les forcenés étaient des artistes ratés et réciproquement. Leurs tentatives avortées révélaient une nouvelle forme d’expression, le carnage soudain, la fulgurance du spectacle macabre comme ultime représentation.

(...)

Comme lui-même avait écrit pour ne pas avoir à tuer, les Whitman et consorts avaient massacré par incapacité de créer. Plutôt que d’envisager le meurtre comme un vil palliatif, il préférait imaginer entre les deux phénomènes une relation d’interdépendance."OMICRoN, Ramsay, p134-135, janvier 2007

Rédigé à 18:01 dans Opus 3 | Lien permanent | Commentaires (2) | TrackBack (0)

18 avril 2007

50ème parallèle

On emporte avec soi les espaces que l’on n’occupe plus. On continue de les peupler, mais différemment, un peu à la manière de ce lieu inexistant que vous fréquentez en ce moment sans même vous déplacer, pour m’y rencontrer alors que je suis ailleurs. De cette façon, je continue, moi aussi, à vivre dans une multitude d’endroits, là où j’ai grandi, aimé, voyagé.

On emporte avec soi les espaces que l’on n’occupe plus. On continue de les peupler, mais différemment, un peu à la manière de ce lieu inexistant que vous fréquentez en ce moment sans même vous déplacer, pour m’y rencontrer alors que je suis ailleurs. De cette façon, je continue, moi aussi, à vivre dans une multitude d’endroits, là où j’ai grandi, aimé, voyagé.

On peut dire que l’être humain est donc une somme de coordonnées géographiques, un atlas si vous préférez. Avec lui, s’agglomèrent les points de fuite, les perspectives et les plans.

Les souvenirs ne sont pas uniquement liés à des emplacements. Ils sont eux-mêmes des localités, des contrées et des zones. Les émotions sont alors la boussole et le compas de la mémoire. Elles nous permettent de naviguer sans encombre dans les méandres de cette carte intime…

Voilà une dizaine d’années que je n’ai plus mis les pieds à Bruxelles. Cette ville fait pourtant toujours partie de mon archipel domestique. J’habite par conséquent et par intermittence son fantôme portatif. Aux souvenirs véritables viennent maintenant se sédimenter des impressions diffuses, les dessins de Spilliaert, les toiles de Khnopff et les albums d’Hergé. Si bien qu’une Bruxelles parallèle, presque mutante, a fini par se développer chez moi, excroissance urbaine faite d’une réalité physique distordue et de clichés accumulés. Serait-ce la Brüsel mythique inventée par François Schuiten, celle dont le seuil est l’immense Palais de justice assyro babylonien qui surplombe la ville ?

À l’initiative de Thomas Depryck, du collectif De Facto, j’y serai de nouveau le 19 août prochain. Le temps d’une petite croisière, je participerai à l'opération estivale joliment intitulée Le Port du livre. J’aurais peut-être à cette occasion une chance de tirer tout cela au clair. Les villes se chevaucheront alors. Le Canal de Willebroek ne sera plus le fleuve Léthé, mais bien le Canal de Willebroek. Le Palais de justice ne sera plus la Porte bleue d’Ishtar. Tout devrait naturellement rentrer dans l’ordre...ou bien qui sait, peut-être pas ?

Rédigé à 18:39 dans Paraphernalia | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack (0)

17 avril 2007

And the winner is...

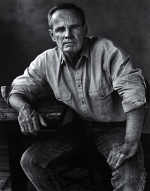

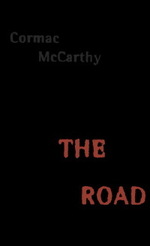

Cormac McCarthy vient de recevoir le prix Pulitzer 2007 pour The Road, paru chez Knopf et dont je faisais l'éloge ici-même il y a quelques mois. je devrais peut-être jouer les oracles plus souvent ?

Cormac McCarthy vient de recevoir le prix Pulitzer 2007 pour The Road, paru chez Knopf et dont je faisais l'éloge ici-même il y a quelques mois. je devrais peut-être jouer les oracles plus souvent ?

Rédigé à 15:43 dans Paraphernalia | Lien permanent | Commentaires (4) | TrackBack (0)

10 avril 2007

Invitation

Retrouvez-moi, si le coeur vous en dit, mardi 17 avril 2007, au bar littéraire La Belle Hortense (31 rue Vieille du Temple, 75004 Paris), à partir de 20H30, pour une rencontre-dédicace, autour d'un verre de vin (le St-Martin de la Garrigue 2004 sera gracieusement offert par Ramsay).

Retrouvez-moi, si le coeur vous en dit, mardi 17 avril 2007, au bar littéraire La Belle Hortense (31 rue Vieille du Temple, 75004 Paris), à partir de 20H30, pour une rencontre-dédicace, autour d'un verre de vin (le St-Martin de la Garrigue 2004 sera gracieusement offert par Ramsay).

Nous deviserons sur l'avenir du monde, la littérature, la littérature-monde même et toutes ces sortes de choses...

Amenez-vos conjoints, vos amis à quatre pattes, votre sensibilité et vos coups de gueule. On tâchera de faire avec le tout un mélange détonant qui rend plus beau et plus intelligent...

PS : Merci a tous ceux qui ont pris la peine de venir et à ceux qui, ne pouvant être là, m'ont tout de même envoyé des petits messages de sympathie.

Rédigé à 18:02 dans Paraphernalia | Lien permanent | Commentaires (4) | TrackBack (0)

07 avril 2007

Big is beautiful

Décidément, le marronnier fleurit en toutes saisons. Le mois d’avril succédant au Salon du livre, on tire maintenant des conclusions. On s’alarme de manière consensuelle en s’enfilant du bilan. Il y aurait trop de maisons d’éditions, trop de livres, trop de tout en somme. On fait mine de découvrir sur le tard la réalité d’une société de l’offre.

Décidément, le marronnier fleurit en toutes saisons. Le mois d’avril succédant au Salon du livre, on tire maintenant des conclusions. On s’alarme de manière consensuelle en s’enfilant du bilan. Il y aurait trop de maisons d’éditions, trop de livres, trop de tout en somme. On fait mine de découvrir sur le tard la réalité d’une société de l’offre.

Lorsque je lis la presse, deux images me viennent immédiatement à l’esprit et se superposent. La première est celle de Robert de Niro, mourant étouffé par les papiers gras qui s’agrègent dans Brazil de Terry Gilliam. La seconde, celle de Madeleine Renaud assise au sommet du tas de boue qui s’enfonce dans Oh les beaux jours de Samuel Beckett. À en croire les journalistes, nous allons disparaître sous la masse considérable de documents inutiles, de livres périssables. Comme le glacier roulant sur sa moraine, les stocks granitiques sont à la dérive et menacent d’engloutir la vallée. Ces mêmes journalistes, lorsqu’ils fustigent notre déclin culturel, exposent alors les chiffres faramineux de la production américaine. Alors quoi ? Les uns publieraient beaucoup pour le meilleur et les autres publieraient trop pour le pire ? Les gros fustigent les petits et les accusent d’inonder le marché. On entend dire que la quantité prévaudrait sur la qualité. Pourtant, ce sont bien les grands groupes qui saturent les étales avec leurs documents inégaux et leurs portraits instantanés.

Loin de moi l’idée de nier la cavalerie des offices, la fuite en avant d’un système à la trésorerie malsaine, mais je me réjouis contre tous de la vitalité du nombre. Quoi qu’on en dise, la biodiversité de la chose écrite en profite. Ce n’est pas le foisonnement qui m’effraie, mais bien l’extinction des espèces.

Rédigé à 13:21 dans Paraphernalia | Lien permanent | Commentaires (2) | TrackBack (0)

02 avril 2007

Addendum

J’ai toujours pensé qu’il n’y avait pas d’à-côté de l’œuvre. Un livre qui nécessiterait des explications pour être appréhendé, sinon compris, relèverait alors du concept et serait pour moi une escroquerie. Il en est de même en peinture. Qu’on ait délibérément abandonné le sens de l’esthétique au profit du sociologique ou du politique, passe encore, mais lorsque l’intérêt unique réside dans le commentaire, on quitte définitivement le champ artistique.

J’ai toujours pensé qu’il n’y avait pas d’à-côté de l’œuvre. Un livre qui nécessiterait des explications pour être appréhendé, sinon compris, relèverait alors du concept et serait pour moi une escroquerie. Il en est de même en peinture. Qu’on ait délibérément abandonné le sens de l’esthétique au profit du sociologique ou du politique, passe encore, mais lorsque l’intérêt unique réside dans le commentaire, on quitte définitivement le champ artistique.

On parle aujourd’hui bien peu des artistes et beaucoup des intellectuels…

Je me suis donc gardé, jusqu’à présent, de fournir des éclaircissements concernant OMICRoN, laissant le bouquin faire sa vie de bouquin et les lecteurs, leur boulot de lecteurs. Suite au Salon du livre, où certains d’entre vous sont venus me poser des questions, j’éprouve aujourd’hui, non pas le besoin de me justifier, mais de prolonger la discussion en fournissant des pistes de réflexion.

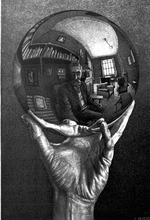

Il s’agit bien a fortiori d’un objet dynamique, d’un objet à facettes autour duquel le lecteur est invité à tourner pour le découvrir enfin dans son ensemble. Comme dans les anamorphoses, c’est le déplacement du spectateur, son changement continu de point de vue qui donne l’illusion du relief, qui déplie l’image écrasée. On découvre une succession de fausses pistes. Les voies sont multiples et ne mènent nulle part. Il faudra rebrousser chemin à plusieurs reprises, sortir du cul-de-sac et s’y reprendre à nouveau. À l’image de ce pauvre Thomas qu’on empêche toujours de parvenir à l’orgasme, le lecteur, convenablement désorienté, se verra lui aussi frustré par la manipulation. On n’est pas là pour se soulager, mais pour connaître un certain inconfort. Rien de pire, en effet, que les livres, même très bien écrits, où l’histoire se déroule sans à-coups vers une fin prévisible, où le littérateur ronronne et le lecteur somnole d’aise.

Deux romans symbiotiques cohabitent dans ce livre, l’un de facture traditionnelle, simple, sans prolepse ni flash-back. On y développe une narration à la troisième personne et au passé simple. Le Redmond Barry de Thackeray s’y voit dépouillé d’ambition sociale. On se concentre ici sur le rapport du monde à l’ego. L’autre, expérimental, presque oulipien dans sa façon de jouer avec la morphologie, l’orthographe et la typographie, se tend le long d’une trajectoire parabolique entre deux pôles électriques. Les deux font route commune, traçant des sillons parallèles. L’aphasie y fait office de guérilla moderne, le suicide de Debord, m’étant toujours apparu, non comme une aveu d’échec, mais bien au contraire comme une forme extrême de résistance, le point final d’une œuvre cohérente.

Il existe quelque chose d’irréductible à l’œuvre d’art, qui échappe à l’analyse et qui, n’en déplaise, échappera toujours à Barthes ou bien à Derrida. Il est inutile de vouloir décortiquer ce qui émane du texte, sans en provenir véritablement. Comme les matriochkas, chaque enveloppe ne débouche que sur une autre enveloppe semblable à la première, semblable à la première, semblable à la première…

Peut-être aurai-je l’occasion d’en reparler…ou bien en ais-je déjà trop dit ?

Rédigé à 20:34 dans Aleph | Lien permanent | Commentaires (4) | TrackBack (0)

30 mars 2007

Faire classe

Publier un premier roman, c’est un peu comme l’entrée en sixième. Les mois d’été sont ceux du triomphe absolu. On quitte pour toujours les classes élémentaires, auréolé d’une gloire que l’on croit alors immortelle. Les plus jeunes vous dévisagent avec un soupçon d’envie, un peu de désespoir aussi à la perspective des années qui leur restent encore à parcourir avant l’adolescence.

Publier un premier roman, c’est un peu comme l’entrée en sixième. Les mois d’été sont ceux du triomphe absolu. On quitte pour toujours les classes élémentaires, auréolé d’une gloire que l’on croit alors immortelle. Les plus jeunes vous dévisagent avec un soupçon d’envie, un peu de désespoir aussi à la perspective des années qui leur restent encore à parcourir avant l’adolescence.

On contemple pour la première fois le chemin accompli. On prend conscience du temps qui passe. C’est le moment d’échafauder enfin quelques plans futurs. On se situe à l’aune de l’expérience que l’on croit naïvement suffisante. Cette chose qui est maintenant derrière soi peut être mesurée, ravivée le cas échéant avec nostalgie. La réalité du passé prend forme. Le cartable flambant neuf, qui trône près du bureau, n’est pas la promesse d’une épreuve nouvelle et encore inconcevable, mais bien le trophée qui récompense les difficultés surmontées.

Ce fameux lundi de septembre est d’autant plus terrible. À la minute où la cloche retentit, on réalise soudain que tout est à recommencer. Du statut d’aîné, on rétrograde instantanément à la dernière position. Découvrir que l’on sera toujours le cadet d’un autre est une sacrée désillusion. Au village, vous étiez unique et vous voilà deux mille. Au milieu de la foule, parmi ces grands qui vous toisent, saurez vous être à la hauteur ?

Le succès n’y fait rien, je crois. Les défis se succèdent toujours et sitôt un cap franchi, le prochain s’annonce déjà à l’horizon. Pourquoi diable se donner la peine de continuer, me direz-vous ? Autant rester sur le versant ensoleillé et ignorer la crête qui dissimule mal tout un chapelet de cols. Oui, bien sûr, rester là sans bouger et ignorer l’obstacle, mais alors comment grandir ?

Rédigé à 17:56 dans Paraphernalia | Lien permanent | Commentaires (2) | TrackBack (0)

28 mars 2007

I know, it's over...

Voila, le Salon du livre est maintenant terminé. Comme un ami bloggueur le faisait récemment remarquer, je me suis longtemps demandé à quoi rimait tout ce cirque. Je pestais contre la chaleur insupportable, le bruit et la foule. N'osant même pas aborder les écrivains que j'admire, j'y cherchais maladroitement ma place. La manifestation me faisait alors penser au Salon de l'agriculture, auquel elle succède chronologiquement. Comme on amène les gosses des villes voir une vraie vache, on sortait une fois l'an pour découvrir des Auteurs. Cette année, je l'avoue, les choses furent bien différentes. Je me suis promené dans les allées, le coeur plus léger, l'air presque nonchalant. Tout était simple. j'étais bien ! Merci donc à celles et ceux qui ont fait l'effort de venir me voir.

Voila, le Salon du livre est maintenant terminé. Comme un ami bloggueur le faisait récemment remarquer, je me suis longtemps demandé à quoi rimait tout ce cirque. Je pestais contre la chaleur insupportable, le bruit et la foule. N'osant même pas aborder les écrivains que j'admire, j'y cherchais maladroitement ma place. La manifestation me faisait alors penser au Salon de l'agriculture, auquel elle succède chronologiquement. Comme on amène les gosses des villes voir une vraie vache, on sortait une fois l'an pour découvrir des Auteurs. Cette année, je l'avoue, les choses furent bien différentes. Je me suis promené dans les allées, le coeur plus léger, l'air presque nonchalant. Tout était simple. j'étais bien ! Merci donc à celles et ceux qui ont fait l'effort de venir me voir.

Pour finir, voici une longue interview, réalisée dimanche 25 mars 2007 et diffusée sur les ondes de Vallée FM. Je tiens, au passage, à remercier Nathalie Zylberman pour sa curiosité et son enthousiasme communicatif. À vos podcasts...

Rédigé à 18:16 dans Paraphernalia | Lien permanent | Commentaires (17) | TrackBack (0)

25 mars 2007

Faire salon, bis

Aperçus tout à l'heure, au détour d'une allée, Chloé Delaume et David Abiker sur le stand de France télévision, silencieux, tous deux assis, les bras croisés. Devant eux s'étend l'esplanade déserte. La foule passe au large. Non loin de là, Jacques Pradel dédicace lui aussi son livre. La queue des curieux et des admirateurs fait déjà quinze ou vingt mètres. C'est aussi ça le Salon du livre. La réalité cruelle du marché s'impose.

Aperçus tout à l'heure, au détour d'une allée, Chloé Delaume et David Abiker sur le stand de France télévision, silencieux, tous deux assis, les bras croisés. Devant eux s'étend l'esplanade déserte. La foule passe au large. Non loin de là, Jacques Pradel dédicace lui aussi son livre. La queue des curieux et des admirateurs fait déjà quinze ou vingt mètres. C'est aussi ça le Salon du livre. La réalité cruelle du marché s'impose.

Quelqu'un me glisse alors à l'oreille : "on devrait plutôt faire un Salon de la littérature, pour éviter ça".

Oui, certainement, mais alors personne n'y viendrait.

Rédigé à 19:27 dans Paraphernalia | Lien permanent | Commentaires (4) | TrackBack (0)

20 mars 2007

Faire salon

...mais par un prompt renfort, nous nous vîmes deux mille en arrivant au port. Et croyez-moi, ce fut une sacrée expédition pour en arriver là. Venez donc nous y rencontrer, auteurs élevés en batterie, auteurs bios, labels rouges et AOC. Nous serons tous là, face à la foule (clairsemée ??) des lecteurs, avec nos livres pour seuls pavés, en cas de rébellion. Si le coeur vous en dit, je vous attendrai sur le stand Ramsay E150/F151, mardi 27 mars 2007, à partir de 19H00.

...mais par un prompt renfort, nous nous vîmes deux mille en arrivant au port. Et croyez-moi, ce fut une sacrée expédition pour en arriver là. Venez donc nous y rencontrer, auteurs élevés en batterie, auteurs bios, labels rouges et AOC. Nous serons tous là, face à la foule (clairsemée ??) des lecteurs, avec nos livres pour seuls pavés, en cas de rébellion. Si le coeur vous en dit, je vous attendrai sur le stand Ramsay E150/F151, mardi 27 mars 2007, à partir de 19H00.

Rédigé à 19:38 dans Paraphernalia | Lien permanent | Commentaires (3) | TrackBack (0)

09 mars 2007

Dead On Arrival

Peut-on souhaiter la mort d’un étranger, d’un être sans plus d’existence matérielle qu’une poignée de lettres jetée en couverture. Peut-on décemment rêver d’une fin rapide, d’un accident imminent pour un vieillard génial que l’on n’a jamais vu. Croyez-moi. Non seulement cette pulsion est terrible, obsédante, mais elle grandit à mesure que le temps passe. Elle devient un objectif sensé. On a beau retourner le problème dans tous les sens, y réfléchir la nuit. Aucune autre solution ne fait jour. Voilà un mobile auquel Agatha Christie n’a jamais songé. On peut vouloir le pire afin d’assouvir sa passion dévorante, de combler le gouffre laissé par l’admiration. Tuer pour la lecture.

Peut-on souhaiter la mort d’un étranger, d’un être sans plus d’existence matérielle qu’une poignée de lettres jetée en couverture. Peut-on décemment rêver d’une fin rapide, d’un accident imminent pour un vieillard génial que l’on n’a jamais vu. Croyez-moi. Non seulement cette pulsion est terrible, obsédante, mais elle grandit à mesure que le temps passe. Elle devient un objectif sensé. On a beau retourner le problème dans tous les sens, y réfléchir la nuit. Aucune autre solution ne fait jour. Voilà un mobile auquel Agatha Christie n’a jamais songé. On peut vouloir le pire afin d’assouvir sa passion dévorante, de combler le gouffre laissé par l’admiration. Tuer pour la lecture.

La vérité est si troublante. Depuis une quinzaine d’années, j’attends la mort de Jerome David Salinger. Je l’attends avec impatience, avec gourmandise même. Il vient d’avoir 88 ans et chaque nouvelle année pourrait être la bonne. Je vois défiler ses anniversaires comme autant de promesses et je remercie le ciel de ne pas vivre dans le New Hampshire, sans quoi la tentation d’aider le destin ne me quitterait plus.

43 ans de silence radio, admettez que c’est une punition bien cruelle. 43 ans que l’on se demande pourquoi Seymour Glass s’est suicidé et où vont les canards de Central Park une fois l’hiver venu. Ces questions me taraudent. On sait maintenant que le silence fut unilatéral. Dans le coffre-fort de la maison familiale, dorment les manuscrits empilés dans des chemises de couleur. Bien évidemment, rien ne filtrera avant le grand saut et je sais que son éditeur, pour des raisons bien différentes des miennes, pique lui aussi des aiguilles dans une poupée de son. Un jour viendra la déferlante, ou plus vraisemblablement le compte-gouttes marketing, censé alimenter un marché avide pendant de longues années. La certitude d’une œuvre achevée, planifiée longtemps à l’avance. Ce jour-là, je me repentirai, c’est juré. Je lirai enfin, et comme un drogué satisfait par sa dose, je prendrai de bonnes résolutions.

Rédigé à 18:51 dans Paraphernalia | Lien permanent | Commentaires (5) | TrackBack (0)

03 mars 2007

We're off to see the wizard...

Au début du roman, mon protagoniste est confronté à une scène déterminante. Au regard de l'intrigue, les psychanalystes appelleraient sans doute ça la "scène primitive". Il regarde un vieux film en noir et blanc et découvre que l'héroïne parle avec la voix de sa mère. Celle-ci ayant en effet pratiqué des "doublages" pour le compte des studios Pathé durant sa jeunesse. Le personnage n'est plus alors qu'une enveloppe vide, un pantin animé de l'intérieur par la présence maternelle. Le narrateur compare cette impression à la révélation du Magicien d'Oz. Le terrible enchanteur n'est finalement qu'une marotte agitée par un manipulateur dérisoire.

Au début du roman, mon protagoniste est confronté à une scène déterminante. Au regard de l'intrigue, les psychanalystes appelleraient sans doute ça la "scène primitive". Il regarde un vieux film en noir et blanc et découvre que l'héroïne parle avec la voix de sa mère. Celle-ci ayant en effet pratiqué des "doublages" pour le compte des studios Pathé durant sa jeunesse. Le personnage n'est plus alors qu'une enveloppe vide, un pantin animé de l'intérieur par la présence maternelle. Le narrateur compare cette impression à la révélation du Magicien d'Oz. Le terrible enchanteur n'est finalement qu'une marotte agitée par un manipulateur dérisoire.

Au hasard de mes prérégrinations numériques, je viens de tomber sur un site où des actrices lisent des extraits de textes choisis par des libraires. On peut donc écouter un petit bout d'OMICRoN ici et à cette audition réaliser le parallèle entre fiction et réalité. Quelle étrange sensation de voir son texte habité par quelqu'un d'autre.

Rédigé à 17:58 dans Aleph | Lien permanent | Commentaires (4) | TrackBack (0)

23 février 2007

Le Palimpseste de Gauss

Et si l’écriture, dans un processus semblable au renouvellement cellulaire, se faisait géométrique, équation à n inconnu dont la représentation graphique serait une trame narrative, un cheminement personnel, un dessin sur une feuille déjà saturée de formes et de discours. Il faudrait alors croiser du texte, en tenant compte des lois de la génétique littéraire. Et qui sera donc le Mandel du Lagarde et Michard, le grand ordonnateur de ces choses qui président en secret à l’ordre des pages. L’emballement de la machine à reproduire serait un risque à assumer, avec son lot de cancers, de tumeurs malignes. Tout finit par se confondre, le dessin, les pôles, la littérature et la vie.

Et si l’écriture, dans un processus semblable au renouvellement cellulaire, se faisait géométrique, équation à n inconnu dont la représentation graphique serait une trame narrative, un cheminement personnel, un dessin sur une feuille déjà saturée de formes et de discours. Il faudrait alors croiser du texte, en tenant compte des lois de la génétique littéraire. Et qui sera donc le Mandel du Lagarde et Michard, le grand ordonnateur de ces choses qui président en secret à l’ordre des pages. L’emballement de la machine à reproduire serait un risque à assumer, avec son lot de cancers, de tumeurs malignes. Tout finit par se confondre, le dessin, les pôles, la littérature et la vie.

Ici et là, je passe l’épreuve du feu, la désinfection du Becher au bec-benzène et cet holocauste du regard, de la reconstruction mentale, qui semble être un préalable nécessaire à ma propre existence n’est finalement pas si désagréable…

Rédigé à 19:24 dans Opus 3 | Lien permanent | Commentaires (3) | TrackBack (0)

18 février 2007

R.I.P

« Hirsch, Mikaël (1973-...) forme internationale »

« Hirsch, Mikaël (1973-...) forme internationale »

Trenet chantait "Les enfants s'ennuient le dimanche" et voila que le narcissime, en ce jour de repos, me pousse vers les méandres numériques du catalogue de la BNF. Moi qui suis pourtant adepte de la rubrique nécrologique, Je dois bien avouer que ces trois points de suspension, attendant patiemment leur heure, m’ont foutu froid dans le dos. Soudain, j’envisage la prose célinienne d’une tout autre façon. Et si c’était justement cette mort annoncée qui saccadait sa phrase…

Rédigé à 23:55 dans Paraphernalia | Lien permanent | Commentaires (8) | TrackBack (0)

15 février 2007

Rythmes circadiens

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Tout recommence toujours. C'est l'attention ponctuelle qui souligne en fin de compte l'indifférence quotidienne. On se prend au jeu de l'auteur qui échange, qui répond aux questions et qui se gargarise. On se piège soi-même. Un petit rien suffit parfois. Une soirée sans courrier et c'est le temps d'avant qui reflue comme une rengaine un peu écoeurante. Le baby blues guette aux entournures. L'angoisse de paraître se transforme seulement en angoisse d'être lu. "paraître", quel drôle de mot tout de même ! Tout recommence toujours, la vanité en plus...

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Tout recommence toujours. C'est l'attention ponctuelle qui souligne en fin de compte l'indifférence quotidienne. On se prend au jeu de l'auteur qui échange, qui répond aux questions et qui se gargarise. On se piège soi-même. Un petit rien suffit parfois. Une soirée sans courrier et c'est le temps d'avant qui reflue comme une rengaine un peu écoeurante. Le baby blues guette aux entournures. L'angoisse de paraître se transforme seulement en angoisse d'être lu. "paraître", quel drôle de mot tout de même ! Tout recommence toujours, la vanité en plus...

Rédigé à 20:19 dans Paraphernalia | Lien permanent | Commentaires (3) | TrackBack (0)

09 février 2007

Idées longues et ondes courtes

Une nouvelle interview, accordée cette fois-ci à Yaël Scémama, et qui sera diffusée lundi 12 février à 15H05 sur le 94.8, puis rediffusée toute la semaine. J'y parle des films de série B des années cinquante, de Schopenhauer et de la folie meurtrière. J'entends déjà les cris et les pleurs de mes lecteurs(trices) de province et de l'étranger, car cette fréquence est uniquement locale et non accessible sur internet...à mon grand regret.

Une nouvelle interview, accordée cette fois-ci à Yaël Scémama, et qui sera diffusée lundi 12 février à 15H05 sur le 94.8, puis rediffusée toute la semaine. J'y parle des films de série B des années cinquante, de Schopenhauer et de la folie meurtrière. J'entends déjà les cris et les pleurs de mes lecteurs(trices) de province et de l'étranger, car cette fréquence est uniquement locale et non accessible sur internet...à mon grand regret.

Rédigé à 19:32 dans Critiques | Lien permanent | Commentaires (8) | TrackBack (0)

06 février 2007

Duopole

À bien y réfléchir, je crois qu'il existe deux sortes d'auteurs.

À bien y réfléchir, je crois qu'il existe deux sortes d'auteurs.

Les premiers racontent une histoire unique et traumatique. Ils fonctionnent sur le mode de la déclinaison, de la variation, un peu comme Cézanne avec ses pommes. Les différents élements qui constituent leurs récits s'agglomèrent de manière variable, jusqu'à épuiser toutes les combinaisons possibles. De livre en livre, ils tournent autour du même objet, opérant des cercles concentriques de plus en plus petits. Dans cette catégorie je mettrais volontiers des gens comme Patrick Modiano, ou bien John Irving.

La seconde est constituée par ce que j'appellerais les Observateurs. Ils regardent et écoutent, cherchent à rendre compte d'une certaine réalité. Bien sûr, cette réalité est ensuite passée à la moulinette du Moi, mais ils tentent tout de même de jouer les médiums, de rendre le chaos intelligible. J'appartiens clairement à la seconde de ces catégories.

Rédigé à 17:51 dans Paraphernalia | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack (0)

01 février 2007

Radio days

Première interview radio ce matin, à 11H30 sur RCJ 94.8. 30 minutes drôles et dynamiques où j'ai pu m'exprimer pleinement sur des sujets aussi divers que le Nutella, le terrorisme et l'industrie du divertissement, bref un assez bon aperçu de mon roman. Les questions furent pertinentes et les réponses nerveuses et concentrées. merci donc à Sandrine Sebbane pour son accueil chaleureux.

Première interview radio ce matin, à 11H30 sur RCJ 94.8. 30 minutes drôles et dynamiques où j'ai pu m'exprimer pleinement sur des sujets aussi divers que le Nutella, le terrorisme et l'industrie du divertissement, bref un assez bon aperçu de mon roman. Les questions furent pertinentes et les réponses nerveuses et concentrées. merci donc à Sandrine Sebbane pour son accueil chaleureux.

Rédigé à 21:22 dans Critiques | Lien permanent | Commentaires (8) | TrackBack (0)

29 janvier 2007

Trans

On peut toujours s’agiter, remuer des masses d’air et déclamer à tout va. C’est uniquement le regard d’autrui qui confère la légitimité. J’évoquais déjà, il y a quelques mois, cette difficulté propre à la littérature. La reconnaissance minimale passe par la publication et dans l’attente, mieux vaut se taire qu’endurer le ridicule.

On peut toujours s’agiter, remuer des masses d’air et déclamer à tout va. C’est uniquement le regard d’autrui qui confère la légitimité. J’évoquais déjà, il y a quelques mois, cette difficulté propre à la littérature. La reconnaissance minimale passe par la publication et dans l’attente, mieux vaut se taire qu’endurer le ridicule.

Dans le très beau roman qu’Émmanuelle Pagano vient de publier chez P.O.L, Adèle est une femme prisonnière d’un corps étranger. Cette inadéquation la pousse à quitter son village à la recherche d’une enveloppe conforme à sa personnalité. Ce n’est qu’une fois débarrassée des attributs d’un autre qu’elle peut revenir chez elle sous sa véritable identité. Toutefois, sa vérité intime n’est-elle pas un mensonge pour son entourage et comment dire le vrai, en se taisant ?

Écrire dans le secret de l’alcôve, dans l’attente d’un changement qui rendrait le silence obsolète, c’est donner une image de soi différente de l’image que l’on a de soi. Publier serait donc pour l’écrivain la réunification de ces deux Moi, le retour à l’équilibre par la diffusion de la parole.

Rédigé à 18:13 dans Paraphernalia | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack (0)

25 janvier 2007

"Écris nous souvent"

Une fois le livre écrit, publié, envoyé par fournée dans les librairies, il fait alors son bonhomme de chemin sans plus se soucier de son auteur. Il est enfin libre de s'ébattre, loin de l'espace confiné où sa gestation l'a trop longtemps contraint. On se demande parfois ce qu'il devient, comme un ami, ou un enfant grandi trop vite et qu'on aurait perdu de vue, entre quelles mains se débat-il ? Cette existence autonome est, somme toute, assez déroutante. Il arrive même qu'on ait des nouvelles de lui par une tierce personne. On l'aurait aperçu ici, ou encore là-bas...et ces bruits colportés par voie de poste sont comme les présages d'une bonne fortune, les mots qui rassurent le parent inquiet...

Une fois le livre écrit, publié, envoyé par fournée dans les librairies, il fait alors son bonhomme de chemin sans plus se soucier de son auteur. Il est enfin libre de s'ébattre, loin de l'espace confiné où sa gestation l'a trop longtemps contraint. On se demande parfois ce qu'il devient, comme un ami, ou un enfant grandi trop vite et qu'on aurait perdu de vue, entre quelles mains se débat-il ? Cette existence autonome est, somme toute, assez déroutante. Il arrive même qu'on ait des nouvelles de lui par une tierce personne. On l'aurait aperçu ici, ou encore là-bas...et ces bruits colportés par voie de poste sont comme les présages d'une bonne fortune, les mots qui rassurent le parent inquiet...

PS : J'enrage de ne pas avoir LCI.

Rédigé à 19:45 dans Critiques | Lien permanent | Commentaires (2) | TrackBack (0)

21 janvier 2007

L'heure de la sortie...

Voila, OMICRoN est désormais disponible ! Un poisson supplémentaire dans la marée, un alvin perdu dans les courants qui draguent cycliquement l'océan de la littérature. Dans sa trajectoire éclair entre le bureau-capharnaüm et les archives de la Bibliothèque Nationale, il devient possible de l'attraper au filet, mais soyez prompt. Il est temps ! Vous pouvez demander conseil à votre libraire, équarir les gondoles à sa recherche, ou même le chiper à l'étalage. Pour les plus feignants ou les plus éloignés d'entre vous (îles désertes, cols enneigés, Gouffre de Padirac) vous pouvez également le commander en cliquant sur le lien situé en haut, à gauche de l'écran. Ce geste anodin profitera au petit commerce électronique au détriment de la grande machine amazonienne.

Voila, OMICRoN est désormais disponible ! Un poisson supplémentaire dans la marée, un alvin perdu dans les courants qui draguent cycliquement l'océan de la littérature. Dans sa trajectoire éclair entre le bureau-capharnaüm et les archives de la Bibliothèque Nationale, il devient possible de l'attraper au filet, mais soyez prompt. Il est temps ! Vous pouvez demander conseil à votre libraire, équarir les gondoles à sa recherche, ou même le chiper à l'étalage. Pour les plus feignants ou les plus éloignés d'entre vous (îles désertes, cols enneigés, Gouffre de Padirac) vous pouvez également le commander en cliquant sur le lien situé en haut, à gauche de l'écran. Ce geste anodin profitera au petit commerce électronique au détriment de la grande machine amazonienne.

Vous pourrez réagir ici, pousser un coup de gueule, vous donner rendez-vous pour organiser des autodafés publics, ou même me couvrir d'éloges, qui sait ?

Rédigé à 19:18 dans Opus 3 | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack (0)

19 janvier 2007

Territoire en expansion

On reste frappé par la justesse mécanique, la précision sans faille d'un dispositif minimale et néamoins éloquent. Autant le précédent ouvrage de McCarthy, (Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme) qui sort ces jours-ci aux éditions de l'Olivier et qui devrait être adapté par les frères Cohen, décevait par sa trop grande secheresse stylistique et son intrigue en forme de film noir, autant ce dernier opus carbonise littéralement son lecteur. On sort ébranlé de cette route déserte et jamais la sauvagerie, qui a toujours émaillé son oeuvre, n'a été aussi bien distilée.

On reste frappé par la justesse mécanique, la précision sans faille d'un dispositif minimale et néamoins éloquent. Autant le précédent ouvrage de McCarthy, (Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme) qui sort ces jours-ci aux éditions de l'Olivier et qui devrait être adapté par les frères Cohen, décevait par sa trop grande secheresse stylistique et son intrigue en forme de film noir, autant ce dernier opus carbonise littéralement son lecteur. On sort ébranlé de cette route déserte et jamais la sauvagerie, qui a toujours émaillé son oeuvre, n'a été aussi bien distilée.

Alors de quoi s'agit-il, me direz-vous ? Un homme et son fils marchent de concert sur le macadam d'une Amérique hivernale et post-apocalyptique. Il est ici question de survie et de nature humaine. La simplicité de l'histoire confine au récit biblique, dont McCarthy s'est longtemps nourri. On pourrait croire à la fusion de Mad Max et de La Guerre du feu, si ce livre n'était pas écrit par un véritable poète, dont la langue sensuelle et organique transporte littéralement le lecteur dans un autre monde.

On retrouve ici l'éblouissement glauque de son grand roman Suttree, publié en 1979, ainsi que le meilleur de la Trilogie des confins (De si jolis Chevaux). Le crépuscule viscéral du premier s'alliant enfin au western violent du second. On n'est finalement pas surpris de voir la fin des temps surgir au détour de cette oeuvre désormais majeure, comme si de livre en livre McCarthy n'avait fait que tourner autour de ce décors, des marécages faulkneriens aux embuscades à la Peckinpah.

On est toujours surpris par ces phrases sans virgule qui se déroulent autour de nombreuses conjonctions de coordinations. On reste ébahis par l'absence totale de psychologisme, le métaphysique surgissant ici des verbes d'action. Dixième roman d'un auteur aujourd'hui agé de 74 ans, c'est aussi un récit, comme le dernier livre de Philip Roth, hanté par la mort individuelle et le crime de masse, comme si l'âge de l'auteur trouvait un écho dans le spectre du 11 septembre. Avec eux deux, c'est toute une génération d'écrivains américains qui voient aujourd'hui leur vieillesse et le terme de leur carrière coincider avec la perspective d'une destruction globale.

"Once they were brook trout in the streams in the mountains. You could see them standing in the amber current where the white edges of their fins wimpled softly in the flow. They smelled of moss in your hand. Polished and muscular and torsional. On their backs were vermiculate patterns that were maps of the world in its becoming. Maps and mazes. Of a thing which could not be put back. Not be made right again."

Sublime !

Rédigé à 18:20 dans Paraphernalia | Lien permanent | Commentaires (2) | TrackBack (0)

15 janvier 2007

Exemplaires d'auteurs

je l'ai posé là d'où il vient, comme un juste retour des choses, sur le tas, là où les scribouillis se sédimentent en strates, où s'empilent les ratures, les livres lus et à lire. Il participe ainsi à une forme de symétrie cachée. C'est issu de cette masse informe qu'il s'est lentement structuré, qu'il est apparu en tant qu'objet, comme un bout de la table, un appendice poussé dans la nuit. Je vais le laisser là un petit moment, le temps de pleinement m'habituer à sa présence. Je suis comme un gosse qui se réveille au lendemain des fêtes et se demande angoissé si ses jouets n'étaient pas qu'un rêve, après tout...

je l'ai posé là d'où il vient, comme un juste retour des choses, sur le tas, là où les scribouillis se sédimentent en strates, où s'empilent les ratures, les livres lus et à lire. Il participe ainsi à une forme de symétrie cachée. C'est issu de cette masse informe qu'il s'est lentement structuré, qu'il est apparu en tant qu'objet, comme un bout de la table, un appendice poussé dans la nuit. Je vais le laisser là un petit moment, le temps de pleinement m'habituer à sa présence. Je suis comme un gosse qui se réveille au lendemain des fêtes et se demande angoissé si ses jouets n'étaient pas qu'un rêve, après tout...

Rédigé à 19:54 dans Opus 3 | Lien permanent | Commentaires (4) | TrackBack (0)

28 décembre 2006

contraria contrariis curantur

Le charme du mythomane est de bâtir des cathédrales qui se dissolvent au fur et à mesure de leur apparition. Ce qui se fait sous nos yeux, se défait aussitôt. Pourtant, c'est précisemment cet aspect éphémère que l'on ne pardonne pas au menteur, l'absence de trace.

Le charme du mythomane est de bâtir des cathédrales qui se dissolvent au fur et à mesure de leur apparition. Ce qui se fait sous nos yeux, se défait aussitôt. Pourtant, c'est précisemment cet aspect éphémère que l'on ne pardonne pas au menteur, l'absence de trace.

L'écriture serait, quant à elle, une forme socialisée de mensonge. On en tolère les manies parce qu'elle est productive. Il en reste toujours quelque chose, aussi microscopique soit-il. On en tolère les exigences par souci matériel. Autant canaliser la pulsion que l'on ne peut réfréner et s'en servir pour meubler les bibliothèques. Ce mensonge qui dure n'est qu'un exotisme de plus, un auto-dépaysement si l'on veut.

En fin de compte, la fiction est le fruit de ces tendances opposées, refus religieux de l'affabulation et désir de préservation. L'écrivain est donc un artiste qui craint le vide et "les contraires se guérissent par les contraires".

Rédigé à 19:25 dans Paraphernalia | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack (0)

24 décembre 2006

Jingle all the way...

Rédigé à 18:35 dans Opus 3 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack (0)

22 décembre 2006

Mao III

Lues cet après-midi, les tribulations de Jonathan Littell au Liban par Christophe Ono-dit-Biot, ou comment la réalité finit par rejoindre la fiction, se superpose et s’agglomère à elle. Un voyage en appelant un autre, un Liban l’autre, l’ancienne guerre et la nouvelle n’en forment décidément qu’une seule. C’est encore une fois le spectre de Don DeLillo qui vient planer sur cette littérature du rien-qu’humain, ou comment le personnage de Bill gray, auteur reclus venu à Beyrouth pour prendre la place d’un otage, éclaire la froideur clinique de Littell face à la souffrance des peuples :

Lues cet après-midi, les tribulations de Jonathan Littell au Liban par Christophe Ono-dit-Biot, ou comment la réalité finit par rejoindre la fiction, se superpose et s’agglomère à elle. Un voyage en appelant un autre, un Liban l’autre, l’ancienne guerre et la nouvelle n’en forment décidément qu’une seule. C’est encore une fois le spectre de Don DeLillo qui vient planer sur cette littérature du rien-qu’humain, ou comment le personnage de Bill gray, auteur reclus venu à Beyrouth pour prendre la place d’un otage, éclaire la froideur clinique de Littell face à la souffrance des peuples :

"Who do we take seriously ? Only the lethal believer, the person who kills and dies for faith. Everything else is absorbed. (…) The culture hasn’t figured out how to assimilate him. It’s confusing when they kill the innocent. But this is precisely the language of being noticed. The only language the West understands. (…) It’s the novelist who understands the secret life, the rage that underlies all obscurity and neglect. (they)’re half murderers, most of (them)"

Don DeLillo. Mao II. Vintage Press, 1992, p157

Rédigé à 18:52 dans Paraphernalia | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack (0)

20 décembre 2006

Main courante

Le prix du papier n'a jamais été aussi attractif, autour de 900 euros la tonne pour le bouffant 80g dont on fait généralement les romans. Aléas d'un marché où l'offre s'avère supérieure à la demande et où les stocks des imprimeurs sont importants.

Le prix du papier n'a jamais été aussi attractif, autour de 900 euros la tonne pour le bouffant 80g dont on fait généralement les romans. Aléas d'un marché où l'offre s'avère supérieure à la demande et où les stocks des imprimeurs sont importants.

On a beau connaître les cours, savoir que le numérique préside désormais à la gestion des machines, il reste tout de même quelque chose d'irréductible au fait de coucher les signes sur la feuille. Les plombs ont disparus bien sûr, ces plombs qui s'usaient au fur et à mesure de l'impression et qui rendaient par conséquent le "tirage de tête" (les premiers exemplaires généralement numérotés) si précieux aux yeux des collectionneurs, car techniquement de meilleure qualité. Le vocabulaire subsiste encore et véhicule une magie désuète et romantique. On parle encore de rotatives, de bois (pour le papier obtenu par procédé mécanique) et de main (le rapport de l'épaisseur sur le poids de la feuille). Le papier est donc manchot, il n'a qu'une main pour se défendre, un simple quotient qui en dit long sur l'aspect final du livre et sur son économie. Une main trop grande et c'est un nombre d'exemplaires inférieur par carton entraînant un surcoût. Une main trop faible et l'on verra que cet homme politique si productif n'a en réalité pas écrit grand chose. Il faut savoir jongler avec cet appendice unique...

Les premiers exemplaires d'OMICRoN devraient sortir de la chaîne le 24 décembre, sur le banc du groupe Horizon dans les Bouches du Rhône. J'y vois comme un heureux présage. J'ai une pensée émue pour la presse Heidelberg, la plieuse Stahl, l'encarteuse-piqueuse et la pelliculeuse, toutes ces machines helvétiques exilées au bord de la mer et dont le rôle est de donner un corps, d'assembler les membres disjoints, de prêter un peu de matière...Chez les Suisses de la Méditerranée, on est finalement pas si loin du Golem de Prague.

Rédigé à 19:23 dans Opus 3 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack (0)

17 décembre 2006

2è pression à froid

On parle souvent de l'angoisse du deuxième roman.

On parle souvent de l'angoisse du deuxième roman.

Que le premier ait marché et c'est naturellement la pression du succès qui se fait alors sentir, la nécessité de faire mieux, de répondre à une attente. Qu'il ait échoué dans sa course vers la reconnaissance et c'est donc le retour à la case départ.

S'il est une chose que l'attente m'aura épargné, c'est bien cette anxiété-là, le besoin de confirmation. Une règle tacite voudrait que le premier texte de fiction ne soit après tout qu'un galop d'essai qu'il faudra bien étayer par la suite, comme si la première fois était de toute façon un malentendu. Accident de la réussite, accident de la chute...

Le tournant, où l'on est attendu, est finalement derrière moi. Le temps de l'attente, le temps de la foi, je l'ai passé à écrire, si bien que mes deux prochains manuscrits, sont déjà terminés avant même que ne sorte le premier. À vrai dire, j'avais perdu l'espoir de voir ce texte imprimé et m'était jeté dans l'histoire suivante, comme on oublie une femme dans les bras d'une autre. Le destin a finalement rappelé le candidat malchanceux, chamboulant toute la chronologie. Les hasards du monde éditorial ont accordé leurs numéros dans un ordre qui n'etait pas le mien. Les aléas de la rentrée de janvier n'auront donc pas d'incidence sur le contenu des textes à venir et c'est tant mieux. Les péripéties sont déterminées, certes, mais leur publication est tout autre chose.

Rédigé à 16:58 dans Paraphernalia | Lien permanent | Commentaires (4) | TrackBack (0)

12 décembre 2006

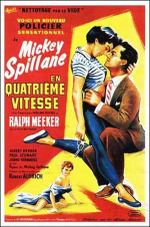

En quatrième vitesse

Cachez ce sein ! Ce livre est nu. Il faut maintenant le tatouer au dos comme l’échine des yakuzas. On s’y met donc à plusieurs, à quatre mains au moins, pour la remplir cette quatrième de couverture. (Les sportifs considèrent généralement cette position comme la plus frustrante). Dans l’édition, c’est un peu le nerf de la guerre, ce nerf optique que l’on titille en quadrumanes. Il faut en dire suffisamment sans pour autant tout dévoiler, susciter quelque chose, maintenir l’attention du lecteur frivole. Enfin, c’est le bout du bout matériel, le rebord d’un monde qui s’achève dans le grand rien. Après, c’est la chute !

Cachez ce sein ! Ce livre est nu. Il faut maintenant le tatouer au dos comme l’échine des yakuzas. On s’y met donc à plusieurs, à quatre mains au moins, pour la remplir cette quatrième de couverture. (Les sportifs considèrent généralement cette position comme la plus frustrante). Dans l’édition, c’est un peu le nerf de la guerre, ce nerf optique que l’on titille en quadrumanes. Il faut en dire suffisamment sans pour autant tout dévoiler, susciter quelque chose, maintenir l’attention du lecteur frivole. Enfin, c’est le bout du bout matériel, le rebord d’un monde qui s’achève dans le grand rien. Après, c’est la chute !

Curieux, me direz-vous, de placer le résumé après l’histoire. D’ailleurs, cette tradition est finalement récente. Du temps où les livres étaient vendus sans même être coupé (on voit encore ça chez Corti, pour les bibliophiles), on ne trouvait sur ces omoplates que du blanc poudreux, rien de bien explicite et c’est à se demander comment les gens choisissaient alors leurs livres, sans extrait, sans digest, sans accroche et sans même pouvoir feuilleter. Le Livre était de ces objets mystérieux que l’on ne découvrait un tant soit peu qu’en lisant. Quelles drôles de coutumes avaient donc nos ancêtres !

Rédigé à 19:20 dans Opus 3 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack (0)

06 décembre 2006

La nausée

![]() Se relire jusqu'à en vomir, jusqu'à ce que le texte n'ait plus aucune signification, comme ces comptines répétées à toute vitesse qui perdent peu à peu leur sens. À force de corriger, d'ergoter sur les virgules, cette histoire m'est devenue insupportable dans ses moindres détails. Plus rien désormais dont je ne me souvienne par coeur. Il n'est rien de plus pénible qu'un texte dont le mystère s'est totalement enfui. je n'y vois plus qu'un amalgame bourbeux, dont les surprises mortes jalonnent un parcours balisé, où les ornières profondément creusées par mon propre passage sont de véritables gouffres. Vivement que l'on coupe le cordon, que j'oublie un peu tout ça, ne serait-ce que pour redécouvrir, un de ces jours, ces mots usés jusqu'à la corde avec un oeil enfin rafraîchi.

Se relire jusqu'à en vomir, jusqu'à ce que le texte n'ait plus aucune signification, comme ces comptines répétées à toute vitesse qui perdent peu à peu leur sens. À force de corriger, d'ergoter sur les virgules, cette histoire m'est devenue insupportable dans ses moindres détails. Plus rien désormais dont je ne me souvienne par coeur. Il n'est rien de plus pénible qu'un texte dont le mystère s'est totalement enfui. je n'y vois plus qu'un amalgame bourbeux, dont les surprises mortes jalonnent un parcours balisé, où les ornières profondément creusées par mon propre passage sont de véritables gouffres. Vivement que l'on coupe le cordon, que j'oublie un peu tout ça, ne serait-ce que pour redécouvrir, un de ces jours, ces mots usés jusqu'à la corde avec un oeil enfin rafraîchi.

Rédigé à 18:21 dans Opus 3 | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack (0)

04 décembre 2006

Envoi

On dit qu’à certains, la mort réserve sa plus-value. C’est une façon commode d’évacuer les aléas du quotidien pour se réfugier dans la perspective d’une postérité méritocratique. Le futur saura faire le tri. L’Histoire reconnaîtra enfin les siens. Le Lagarde et Michard ouvrira grand les portes de la reconnaissance posthume, mais ce serait compter sans les règles du marché. À la valeur strictement littéraire, vient alors s’ajouter la valeur marchande.

On dit qu’à certains, la mort réserve sa plus-value. C’est une façon commode d’évacuer les aléas du quotidien pour se réfugier dans la perspective d’une postérité méritocratique. Le futur saura faire le tri. L’Histoire reconnaîtra enfin les siens. Le Lagarde et Michard ouvrira grand les portes de la reconnaissance posthume, mais ce serait compter sans les règles du marché. À la valeur strictement littéraire, vient alors s’ajouter la valeur marchande.

On trouve dans les métropoles de ces boutiques spécialisées en autographes, où la demande continue finalement de malmener la cote. On ose à peine passer le seuil de ces columbariums, pleins de souvenirs et de graphie défunte. On s’imagine sottement des prix astronomiques, des chiffres maintenant plus en rapport avec la grandeur désormais reconnue. Quelle ironie de découvrir que les noms survivants ne valent guère plus qu’une poignée d’Euros et que les livres font leur rareté, non sur leur dédicace, mais sur la qualité de leur papier. La hiérarchie s’étale également dans l’au-delà. Sauf exceptions, tout continue encore et encore. Les romanciers populaires précèdent les grands artistes qui, eux-mêmes, caracolent devant les philosophes. La poésie, comme il se doit, ferme toujours le peloton. Alors, n’hésitez plus, passez enfin la porte et faites-vous plaisir. Mêmes morts, les poètes ne valent pas cher !

Rédigé à 18:41 dans Paraphernalia | Lien permanent | Commentaires (7) | TrackBack (0)

30 novembre 2006

VPC

OMICRoN peut d'hors et déjà être pré-commandé là. Soyez parmi les premiers à recevoir et lire mon roman qui paraitra le 20 janvier 2007.

OMICRoN peut d'hors et déjà être pré-commandé là. Soyez parmi les premiers à recevoir et lire mon roman qui paraitra le 20 janvier 2007.

Rédigé à 17:48 dans Opus 3 | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack (0)

28 novembre 2006

Sister ships